|

| |

우리 아이들 '바른말 고운말' 쓰고 있나?

중국 현지에서 태어나 자란 한국 아이들, 또는 어린 시절부터 죽 중국 학교에 다닌 한국 아이들은 일단은 바이링걸(bilingual)이긴 한데 일상에서 대체로 중국어로 표현하기를 손쉬워하는 반면 한국어 사용을 어렵고 불편하게 여긴다. 여기서 몇 세대를 거친 재중동포 아이들은 두말 할 것도 없다.

이들이 평소에 하는 이야기를 듣다 보면 매우 중국어스러운(혹은 조선어스러운) 한국어 표현을 하고 있음을 종종 발견하게 된다. “오늘 비 온다 그랬어?”를 “오늘 비 있다(有) 그랬어?”로, “아무도 없어”를 “누구(誰)도 없어”로 표현한다. 생활환경이 이들을 그렇게 만드는 것 같다. 청소년 유학생들이나 재중동포와 오래 같이 생활한 일부 성인들의 말투에서도 가끔은 이런 식의 표현을 들을 수 있다.

중국어의 영향을 강하게 받은 이런 아이들은 한국어와 중국어의 상황별 표현방식이 다르기 때문에 어떻게 대답해야 할지 몰라 우물쭈물할 때도 꽤 많다. 중국어에서는 ‘셰셰(謝謝)’에 예외없이 상대방이 ‘부커치(不客氣, 혹은 비에커치/타이커치러)’로 대답하는데 반해 한국어에서는 ‘별 말씀을’, ‘뭘요’로 대답하기도 하지만 상황에 따라 그저 ‘감사합니다(고맙습니다)’로 되풀이해 회답하는 경우도 많기 때문이다. 즉각적인 답변이 나오지 않는 사이 상대방으로부터 예의가 부족한 아이로 지레 오해를 사기도 한다.

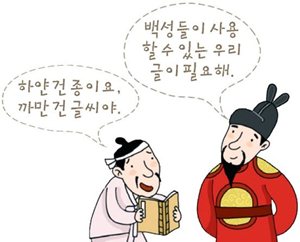

“나랏 말쌈이 듕귁에 달아 서르 사맛디 아니할 새 이런 전차로 어린 백셩이 니르고자 홀 배 이셔도 제 뜻을 시러펴디 못하니……” 아마 세종대왕님께서는 한글 창제 이후 600년의 세월이 훌쩍 지난 지금 이곳 듕귁땅 선양에서 새삼스레 한글과 중국어가 마구 뒤섞이는 이런 웃지 못할 일이 벌어질 줄은 모르셨을 게다. 한글도 기미독립선언문 ‘오등(吾等)은 자(玆)에 아(我) 조선(朝鮮)의 독립국(獨立國)임과……’ 같은 시절을 겪기도 했지만 그건 100년 전의 이야기이고, 외래어를 들여와 어휘를 풍부하게 하는 것과 표현 방법 자체가 왜곡되는 건 전혀 다른 사안이다.

한국어를 외국어로 열심히 배워 비교적 매끈하게 구사하는 중국 학생이 이야기한다. 한국어의 경어체가 정말 어렵다고……. 중국어에 없는 어미변화만 해도 익히기가 쉽지 않은데 그 어미변화의 상당부분이 경어체와 엮여 있으니 힘들기도 할 것이다. 외국인이 존칭어미인 ‘-(으)십시오’, ‘-(으)세요’를 비롯해 상대적 존칭인 ‘-게/세/나’를 거쳐 반말어미 ‘-아/어라’, ‘-아/어’를 모조리 익혀 상황에 맞춰 쓰기란 참으로 어려운 일일 것이다.

아이들이 중국어로, 혹은 중국어식으로 표현하는 걸 쉽게 여기는 가장 큰 이유는 그것이 뜻글자이기 때문이다. 하나의 글자 하나의 발음만으로도 의사 전달이 가능하기 때문에 한자나 중국어를 익힌 친구사이라면 충분히 알아들을 수 있는 것이다. 그러다 보니 극단적으로는 “바빠?”가 “망(忙) 해?”로 처절하게 변신하기도 한다. 물론 영어를 사용해 “계속 고(go) 해” 하는 것과도 같지만 뜻글자는 훨씬 더 보편적으로 사용될 수 있다.